学資保険は返戻率で選ぶ?高める方法や選び方を解説

子どもの教育費を計画的に準備するための学資保険。返戻率(返還率)ばかりを見て選んでしまうことが多いものですが、返戻率(返還率)以外のポイントも確認しなければ、本当に必要な保障が得られない場合があります。

ここでは、より自分の状況に合った学資保険を選ぶために知っておきたい返戻率(返還率)の考え方と、返戻率(返還率)以外に検討すべきポイントについて解説します。

この記事でわかること

- 返戻率(返還率)は、100%を超えていれば、払込保険料の累計額よりも、受け取れる金額が多くなる

- 返戻率(返還率)は、子どもの年齢が幼い時期に加入したり、加入時に保険料払込期間を短く設定したりするといった方法で、高めることができる

- 学資保険選びでは、返戻率(返還率)以外のポイントも検討する

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

学資保険の返戻率(返還率)とは?

学資保険の返戻率(返還率)を理解するためには、まず学資保険とはどのような保険なのかを知ることが大切です。ここでは、学資保険と、返戻率(返還率)の基本について解説します。

学資保険とは

学資保険は生命保険の一種で、子どもの教育費を準備するための貯蓄性がある保険です。

子どもの教育費の一部を計画的に準備することに適しており、毎月一定額の保険料を払い込むことで、子どもの進学時などに学資金を受け取ることができます。さらに、保険期間満了時には、満期保険金としてまとまった金額を受け取ることが可能です。

ただし、早期に解約したり、医療保障などの特約を付けたりすると、学資金・満期保険金の受取総額が払込保険料の累計額を下回る場合があります。

学資保険についてくわしくは、以下の記事をご参照ください。

学資保険とは?メリット・デメリットや選び方をわかりやすく解説

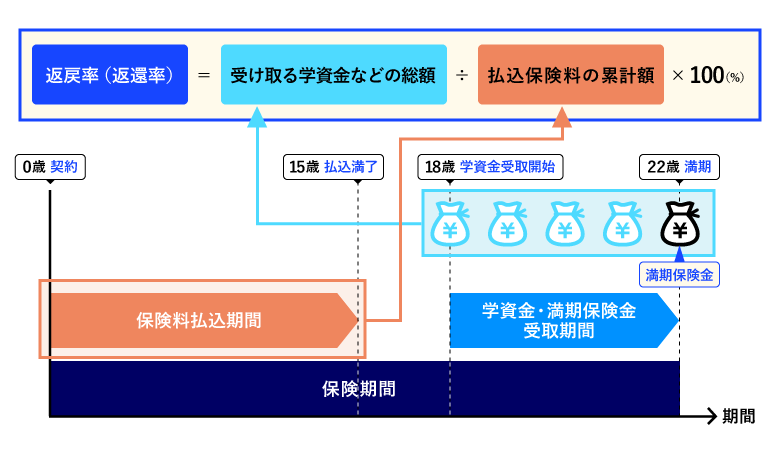

学資保険における返戻率(返還率)とは

学資保険の返戻率(返還率)とは、払込保険料の累計額に対して、将来受け取る学資金や満期保険金の総額がどの程度になるかを示す割合のことです。

「返戻率(返還率)100%」という場合、払込保険料の累計額と受け取れる学資金などの総額が同じ、ということを意味します。したがって、返戻率(返還率)が100%を超えていれば、払込保険料の累計額よりも受け取る学資金などの総額のほうが多いということです。

なお、一般的に学資保険の返戻率(返還率)は、保険商品ごとにあらかじめ決められています。

学資保険の返戻率(返還率)の計算方法

学資保険の返戻率(返還率)は、以下の式で計算されます。

返戻率(返還率)=受け取る学資金などの総額÷払込保険料の累計額×100(%)

受け取る学資金などの総額とは、子どもの進学時など、数回に分けて受け取る学資金や満期保険金を合わせた額のことです。

また、同じ保険商品でも、保険料の払込方法や学資金などの受取時期によって、返戻率(返還率)は多少変動します。

■学資保険の返戻率(返還率)の計算式イメージ

※図はイメージです。

※0歳から学資保険に加入し、15歳まで保険料を払込み、18歳から学資金の受け取りを開始し、22歳に満期保険金を受け取る場合を想定しています。

返戻率(返還率)と利率の違い

学資保険における返戻率(返還率)は、払込保険料の累計額に対し、受け取れる学資金などの総額がどの程度になるかを割合で表したものです。一方、利率は一般的に年利とも呼ばれ、元本に対して支払われる1年間の利息の割合を示します。

例えば100万円を銀行へ預け入れ、1年後に利息が1万円受け取れたら、利率は1%ということです。

返戻率(返還率)と利率はまったく別のものですので、返戻率(返還率)が110%だからといって、利率が10%とはなりません。

学資保険の返戻率(返還率)を高くする方法

学資保険は、保険会社が払い込まれた保険料の一部を運用することで運用益を得るという前提があります。

資金運用は一般的に、運用する資金の額が大きいほど、また運用期間が長いほど、最終的に得られる額は大きくなるものです。そのため、学資保険も保険料の払込方法と学資金などの受取時期によって、返戻率(返還率)に差が出てきます。

このことを踏まえ、学資保険の返戻率(返還率)を高くするための3つの方法をご紹介しましょう。

保険料の払込期間を短くする

返戻率(返還率)を高くする方法のひとつは、保険料の払込期間を短くすることです。

学資保険の保険料の払込期間は、一括払、全期払のほか、5年間、10年間といった短期払から選ぶことができます。

返戻率(返還率)が最も高いのは、加入時に一括で保険料の総額を払い込む方法です。払込期間が短ければ短いほど、運用できる金額が多く、期間も長くなるため、返戻率(返還率)は高くなります。

満期時期を遅くする

返戻率(返還率)を高くするもうひとつの方法は、満期時期を遅くすることです。

学資保険の満期の時期は、加入時に設定します。満期時期を遅くするということは、保険料の一部を運用する年数が長くなるということです。そのため、満期時期を遅らせることで運用によって得られる収益が増加し、返戻率(返還率)が向上する可能性があります。

また、学資保険の中には、小学校や中学校などの進学時に受け取る学資金がないタイプもあります。その場合は、学資金がない分、多くの保険料を長期にわたって運用できるため、返戻率(返還率)の向上が期待できます(満期時期を選べない商品もあります)。

できるだけ早めに加入する

返戻率(返還率)を高くする方法として、できるだけ早めに学資保険へ加入することも挙げられます。

学資保険は、被保険者である子どもの年齢が幼いほど契約期間が長くなり、その分、保険会社が保険料を運用する期間も長くなるため、効率的な資産運用が可能となり、返戻率(返還率)も高くなる傾向があります。

また、契約期間が長くなる分、月々の保険料を抑えられるメリットもあります。

学資保険の選び方のポイント

返戻率(返還率)は、学資保険を選ぶ際の重要なポイントのひとつではありますが、ほかのポイントも押さえたうえで、目的に合った商品を選ぶことが大切です。

ここでは、学資保険選びの際に、返戻率(返還率)以外に検討すべきポイントについてご紹介します。

満期の時期

学資保険で検討すべきポイントのひとつは、満期の時期です。

学資保険の満期は、保険加入時に設定できます。一般的に、満期時期を遅く設定すると返戻率(返還率)が高くなる傾向がありますが、単に返戻率(返還率)だけで満期時期を決めるのは適切ではありません。学資保険に加入する目的に合わせて、必要なタイミングで満期保険金を受け取れるように設定することが大切です(満期の時期が選べない商品もあります)。

例えば、大学入学の費用を準備するために学資保険に加入する場合は、大学入学前に満期保険金が受け取れるように満期時期を設定しましょう。

満期時に受け取る金額

学資保険に加入する際には、満期時に受け取る金額を検討しておくことも大切です。

例えば、大学入学の費用を目的として学資保険に加入するのであれば、必要な金額をあらかじめ想定したうえで、満期時に受け取る金額を設定しましょう。文部科学省「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によると、私立大学や私立短期大学に入学する場合、初年度には100万円以上の費用がかかります。これに加え、一人暮らしをする場合は、さらに家賃や生活費がかかることを想定しておきましょう。

満期時に受け取る金額をどれくらいに設定するかは、このような入学にかかる費用などの目安と、ほかの貯蓄などのバランスを考えたうえで決めることが大切です。

大学の学費については、以下の記事をご参照ください。

学資保険の満期保険金については、以下の記事をご参照ください。

保険料の払込期間

保険料の払込期間を短くしたほうが、学資保険の返戻率(返還率)は上がります。しかし、払込期間を短くするということは、月々に払い込む保険料が高くなるということです。月々の保険料が高くなると、それだけ家計にかかる負担は重くなります。

返戻率(返還率)は高いに越したことはありませんが、月々無理なく払える金額がどれくらいかしっかり検討したうえで、払込期間を決めましょう。

学資保険への加入のタイミング

学資保険への加入のタイミングを検討することも、学資保険を検討するうえで大切なポイントです。

学資保険は、妊娠中から子どもが6歳になる頃まで加入できる商品が一般的です。運用できる期間が長くなればなるほど返戻率(返還率)は上がりますので、学資保険を検討しているのであれば、できる限り子どもの年齢が低いときに加入を検討しましょう。

なお、産後すぐは育児で慌ただしいため、出生前加入特則(子どもが誕生する前から保険に加入できる制度のこと)などを活用して、妊娠中に加入を検討しておくとよいでしょう。

子どもの医療保障特約

学資保険を選ぶ際には、子どもの医療保障にも注目してみましょう。学資保険の中には、特約で子どもの医療保障を付加できる商品もあります。幅広い病気やケガに備える総合的な保障となっているものが多いため、保障と貯蓄をひとつにまとめたい人には選択肢の1つとなります。

ただし、特約を付加すると払込保険料の累計額が増えますが、受け取れる学資金などの総額は変わらないため、返戻率(返還率)は下がります。

また、子どもが医療機関で診療を受けたとき、自治体によっては医療費の自己負担分について助成を受けられる、医療費の助成制度などがあります。そのため、医療保障特約が本当に必要か確認のうえ加入をご検討ください。なお、助成の期間や金額などは自治体により異なります。詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

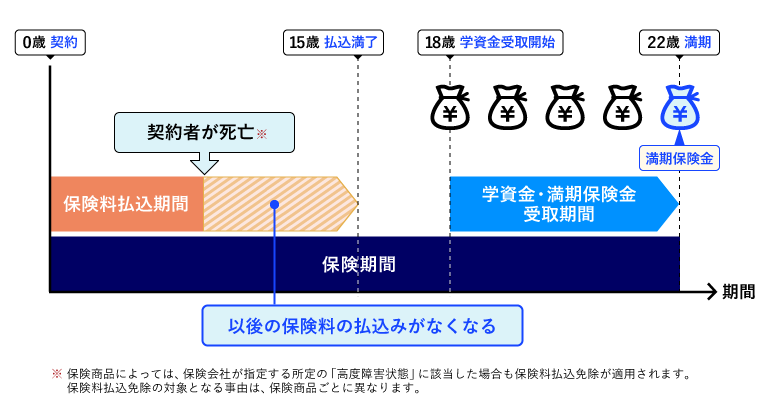

契約者が死亡したときなどの保険料払込免除

学資保険では、契約者が死亡(商品によっては所定の高度障害状態も含む)となった場合、それ以降の保険料の払込みを免除する規定が設けられている保険もあります。この規定があれば、契約者に万一のことがあっても、契約を継続することができ、子どもに教育費を残すことができます。

学資保険を選ぶ際には、この規定があるかを必ず確認しておきましょう。

■保険料払込免除のイメージ

※図はイメージです。

※0歳から学資保険に加入し、15歳まで保険料を払込み、18歳から学資金の受け取りを開始し、22歳に満期保険金を受け取る場合を想定しています。

ただし、一時払として、すべての保険料をまとめて払い込む場合は、契約期間中、契約者に万一のことがあっても、それ以降の保険料が返金されることはありません。

しかし、全期前納払として、すべての保険料をまとめて保険会社に預け、そこから払込時期に保険料を支払う場合、契約者に万一のことがあった際には、それ以降の保険料が返金されます。

返戻率(返還率)だけを重視するのであれば、保険料の払込みは早期に完了するほうがいいのですが、万一のことも考えたうえで検討するようにしましょう。

学資保険選びでは返戻率(返還率)以外のポイントも検討を

学資保険選びで最も大切なのは、返戻率(返還率)の高い商品を選ぶことではなく、教育費の計画的な準備を考えたうえで、それに合った商品を選ぶことです。学資保険に加入する目的は何か、どのタイミングでどれくらいの学資金などを受け取りたいのかということを考えて、商品を選ぶようにしてください。もしもの場合に備え、医療保障や保険料の払込免除制度なども確認しておきましょう。

※学資金・満期保険金の受取総額が払込保険料の累計額を下回る場合があります。また、解約返還金は多くの場合、払込保険料の累計額を下回ります。

お得な情報やお知らせなどを配信しています! LINE友だち追加

よくある質問

Q1.学資保険の返戻率(返還率)とは?

学資保険の返戻率(返還率)は、払込保険料の累計額に対して、受け取れる学資金などの総額の割合を示したものです。返戻率(返還率)が100%を超えていれば、払込保険料の累計額よりも受け取る学資金などの総額のほうが多いことを表します。

学資保険の返戻率(返還率)については、以下の項目をご参照ください。

Q2.学資保険の返戻率(返還率)の計算方法とは?

学資保険の返戻率(返還率)は「返戻率(返還率)=受け取る学資金などの総額÷払込保険料の累計額×100(%)」で計算されます。なお、同じ保険商品でも、保険料の払込方法や学資金などの受取時期によって、返戻率(返還率)は多少変動します。

学資保険の返戻率(返還率)の計算方法については、以下の項目をご参照ください。

Q3.学資保険の選び方のポイントは?

学資保険の選び方のポイントは返戻率(返還率)のほか、満期の時期や満期時に受け取る金額、保険料の払込期間、そして加入のタイミングなどがあります。このほか、子どもの医療保障特約の有無や、契約者が死亡した場合に保険料払込免除といった規定があるかも確認するとよいでしょう。

学資保険の選び方のポイントについては、以下の項目をご参照ください。

辻󠄀田 陽子

FPサテライト株式会社所属。税理士事務所、金融機関での経験を経て、「好きなときに好きなことをする」ため房総半島へ移住。移住相談を受けるうちに、それぞれのライフイベントでのお金の不安や悩みがあることを知り、人々がより豊かで自由な人生を送る手助けがしたいと思いFP資格を取得、FP(ファイナンシャルプランナー)として活動を始める。現在は地方で移住相談や空き家問題に取り組みながら、FPの目線からやりたいことをやる人々を応援中。

所有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種、日商簿記2級

※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

(登)C25N0048(2025.7.7)

保険のご相談・お問い合わせ、

資料請求はこちら

お客さまの「一生涯のパートナー」として第一生命が選ばれています。

皆さまの人生に寄り添い、「確かな安心」をお届けいたします。

第一生命では、お客さまのニーズに応じて様々なプランをご用意しております。

月~金 10:00~18:00 土 10:00~17:00

(祝日・年末年始を除く)