学資保険は年末調整や確定申告での控除対象になる?控除額や注意点を解説

学資保険に加入している場合、年末調整や確定申告時に生命保険料控除の手続きをすることで、所得税や住民税の額を軽減できることがあります。

ここでは、学資保険の保険料が控除の対象となる条件や、実際の控除額のほか、控除の申請方法などについて解説します。

学資保険については、以下の記事をご参照ください。

学資保険とは?メリット・デメリットや選び方をわかりやすく解説

この記事でわかること

- 学資保険は一般生命保険料控除の対象で、「新制度」か「旧制度」かで控除額の計算方法が異なる

- 学資保険以外に死亡保険や養老保険に加入している場合は、それらの保険料も合算して控除額を算出する

- 学資保険に加入していれば必ず控除の対象になるわけではないので、注意が必要

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

学資保険は年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象になることがある

学資保険の保険料は、年末調整や確定申告を行う際、生命保険料控除の対象となります。

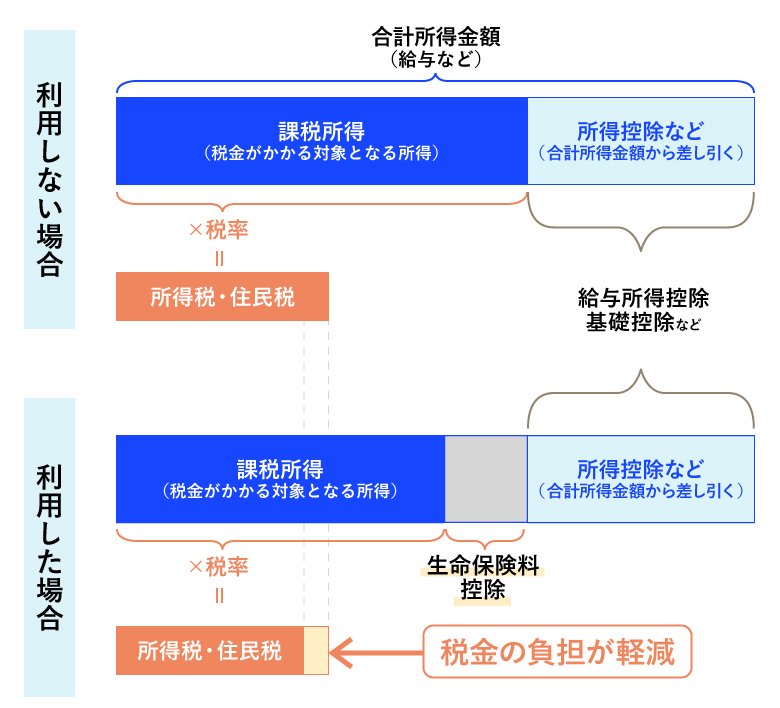

生命保険料控除とは、税負担を軽減できる所得控除の一種です。民間の生命保険や共済に加入している契約者(保険料負担者)本人が、支払った保険料や共済掛金を税務署に申告することで、所得税や住民税を軽減できる場合があります。

■生命保険料控除を利用しない場合と利用した場合のイメージ

生命保険料控除は、契約日によって、適用される生命保険料控除の取り扱いが異なります。2012(平成24)年1月1日以降に締結した保険契約は「新制度」、2011(平成23)年12月31日までに締結した保険契約は「旧制度」の適用となります。

また、生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があります。学資保険は「一般生命保険料控除」に該当しますが、新制度か旧制度かによって計算方法が異なります。

■生命保険料控除の種類

生命保険料控除については、以下の記事をご参照ください。

まずは、新制度・旧制度それぞれの控除額の計算方法と、学資保険以外の生命保険に加入している場合の計算方法、学資保険が一般生命保険料控除の適用を受けた場合に、所得税・住民税がどれくらい軽減されるかについて見てみましょう。

<生命保険料控除の控除額>

新制度の控除額

学資保険が含まれる一般生命保険の場合、新制度に該当する所得控除額は以下の表のとおりです。所得税の所得控除額は最大4万円、住民税の所得控除額は最大2万8,000円となります。

なお、所得控除とは合計所得金額からの控除で、税額から控除する税額控除とは異なりますのでご注意ください。

■新制度に該当する場合の所得税の所得控除額(2025年分及び2027年分以降)

|

年間の払込保険料等 |

所得税の所得控除額 |

|

20,000円以下 |

払込保険料等の全額 |

|

20,000円超 40,000円以下 |

(払込保険料等×1/2)+10,000円 |

|

40,000円超 80,000円以下 |

(払込保険料等×1/4)+20,000円 |

|

80,000円超 |

一律40,000円 |

※所得税の合計適用限度額は12万円です

■新制度に該当する場合の住民税の所得控除額

横にスライドしてください

|

年間の払込保険料等 |

住民税の所得控除額 |

|

12,000円以下 |

払込保険料等の全額 |

|

12,000円超 32,000円以下 |

(払込保険料等×1/2)+6,000円 |

|

32,000円超 56,000円以下 |

(払込保険料等×1/4)+14,000円 |

|

56,000円超 |

一律28,000円 |

※住民税の合計適用限度額は7万円です

また、子育て支援の一環で2026年分に限り時限措置として、23歳未満の扶養親族がいる世帯の所得税の一般生命保険料控除額が、最大6万円となります(所得税の合計適用限度額は12万円)。2026年分の新制度に該当する所得税の一般生命保険料控除額の計算式は、以下の表のとおりです。

■新制度に該当する場合の所得税の所得控除額(2026年分に限る)

|

年間の払込保険料等 |

所得税の所得控除額 |

|

30,000円以下 |

払込保険料等の全額 |

|

30,000円超60,000円以下 |

(払込保険料等×1/2)+15,000円 |

|

60,000円超120,000円以下 |

(払込保険料等×1/4)+30,000円 |

|

120,000円超 |

一律60,000円 |

※所得税の合計適用限度額は12万円です

旧制度の控除額

旧制度の学資保険に加入している場合、一般生命保険料控除の控除額は以下の表のとおりです。所得税の所得控除額は最大5万円、住民税の所得控除額は最大3万5,000円となります。

■旧制度に該当する場合の所得税の所得控除額

横にスライドしてください

|

年間の払込保険料等 |

所得税の所得控除額 |

|

25,000円以下 |

払込保険料等の全額 |

|

25,000円超 50,000円以下 |

(払込保険料等×1/2)+12,500円 |

|

50,000円超 100,000円以下 |

(払込保険料等×1/4)+25,000円 |

|

100,000円超 |

一律50,000円 |

※所得税の合計適用限度額(生命保険料控除および個人年金保険料控除)は10万円です

■旧制度に該当する場合の住民税の所得控除額

横にスライドしてください

|

年間の払込保険料等 |

住民税の所得控除額 |

|

15,000円以下 |

払込保険料等の全額 |

|

15,000円超 40,000円以下 |

(払込保険料等×1/2)+7,500円 |

|

40,000円超 70,000円以下 |

(払込保険料等×1/4)+17,500円 |

|

70,000円超 |

一律35,000円 |

※住民税の合計適用限度額は7万円です

新制度と旧制度、両契約加入時の控除額

新制度と旧制度の両方の契約に加入している場合は、旧制度の保険料の額によって控除額が異なります。

学資保険を含む一般生命保険料の旧制度保険料が6万円超であれば、新制度の保険料では算出せず旧制度の保険料のみで控除額を算出します。所得税の所得控除と住民税の所得控除はそれぞれ最大5万円と最大3万5,000円です。

学資保険を含む一般生命保険料の旧制度保険料が6万円以下の場合は、新制度と旧制度の両方の計算式にもとづいて計算した控除額の合計額になります。所得税の所得控除額は最大4万円(2026年分に限り、23歳未満の扶養親族がいる場合、最大6万円)、住民税の所得控除額は最大2万8,000円です。

学資保険以外の生命保険の控除額

一般生命保険料控除は、学資保険だけではなく、死亡保険や養老保険なども対象となります。ですから、学資保険以外にも死亡保険や養老保険に加入している場合は、それらの保険料も合算して控除額を算出することになるのです。

例えば、新制度の死亡保険の保険料として年間12万円、新制度の学資保険の保険料として年間12万円を払い込んでいるなら、合計24万円として控除額を算出します。この場合、所得税の所得控除額は4万円(2026年分に限り、23歳未満の扶養親族がいる場合、最大6万円)、住民税の所得控除額は2万8,000円です。

各種保険の詳細については、以下の記事をご参照ください。

学資保険とは?メリット・デメリットや選び方をわかりやすく解説

死亡保険とは?定期保険と終身保険の違いや選び方をわかりやすく解説

所得税・住民税の軽減額

一般生命保険料控除の適用を受けた場合、実際に支払う税金の額がどれくらい減るのかは、契約者の年収や扶養親族の有無などによって変わります。

モデルケースとして、新制度の学資保険に毎月1万円の保険料を支払っている年収400万円の会社員で、配偶者が専業主婦(専業主夫)、小学生の子ども(23歳未満の扶養親族)がいる場合の例で見てみましょう。

ここでは、基礎控除は58万円(※)、社会保険料控除は60万円、配偶者控除は38万円として計算し、計算を簡単にするために、それ以外の所得控除はないものとします。

※「令和7年度税制改正」により、合計所得金額に応じて所得税の基礎控除額が改正されました。また、2025・2026年分は時限措置として、合計所得金額に応じた金額が加算されます。そのため、年収400万円の場合、2025・2026年分の基礎控除は88万円になります。改正後の基礎控除額は以下の表のとおりです。

■基礎控除額(改正された範囲)

横にスライドしてください

|

合計所得金額 (収入が給与だけの場合の年収) |

基礎控除額 |

|

|---|---|---|

|

2025・2026年分 |

2027年分以降 |

|

|

132万円以下 (200万3,999円以下) |

95万円 |

|

|

132万円超336万円以下 (200万3,999円超475万1,999円以下) |

88万円 |

58万円 |

|

336万円超489万円以下 (475万1,999円超665万5,556円以下) |

68万円 |

|

|

489万円超655万円以下 (665万5,556円超850万円以下) |

63万円 |

|

|

655万円超2,350万円以下 (850万円超2,545万円以下) |

58万円 |

|

※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

<所得税の軽減額>

-

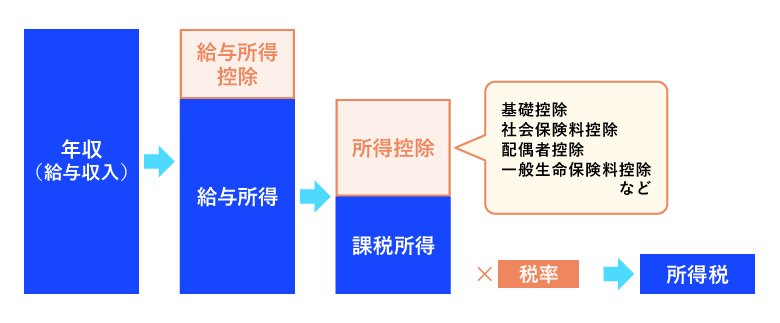

所得税の課税所得の算出方法:

課税所得=年収-給与所得控除-所得控除※所得控除には基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、一般生命保険料控除などがあります。

■所得税の算出方法

-

計算例(年収400万円の場合):

-

給与所得控除=400万円×20%+44万円※1=124万円

-

課税所得=400万円-124万円-58万円(基礎控除)-60万円(社会保険料控除)-38万円(配偶者控除)-4万円(一般生命保険料控除※2)=116万円

-

所得税(税率5%※3)=116万円×5%=5万8,000円

※上記はすべて概算です。計算に用いている数字は、出典にもとづいています。

※1 国税庁「No.1410 給与所得控除」

※2 国税庁「No.1140 生命保険料控除」

※3 復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)は含んでいません。国税庁「No.2260 所得税の税率」 -

なお、一般生命保険料控除を適用しない場合、4万円の控除(2026年分に限り6万円の控除)が適用されないため課税所得は120万円になります。120万円を用いて算出すると、所得税額は6万円です。

一般生命保険料控除を適用すると所得税は5万8,000円(2026年分に限り5万7,000円)ですので、2,000円軽減(2026年分に限り3,000円軽減)されることがわかります。

<住民税の軽減額>

-

住民税の軽減額の算出方法:

住民税軽減額=一般生命保険料控除額×住民税の税率※住民税の税率は所得にかかわらず一律10%です。

※新制度における一般生命保険料控除額の限度額は2万8,000円です。 -

計算例(年間払込保険料12万円の場合):

住民税軽減額=2万8,000円×10%=2,800円

このように、一般生命保険料控除を適用した場合、適用しない場合に比べて、住民税は2,800円軽減されることになります。このモデルケースで、一般生命保険料控除の適用によって軽減される税額は、所得税と住民税合わせて年間4,800円(2026年分に限り5,800円)です。

一般生命保険料控除以外にも個人年金保険や介護医療保険に加入している場合は、個人年金保険料控除と介護医療保険料控除でも税額を軽減させることができます。税負担を軽減するためにも、年末調整・確定申告で手続きを行うようにしましょう。

学資保険が一般生命保険料控除の対象となる条件は?

一般生命保険料控除の適用により税負担は軽減されますが、学資保険の契約すべてが一般生命保険料控除の対象となるわけではありません。対象となる契約は、以下の条件を満たしたものに限られます。

-

保険期間が5年以上であること

-

保険金の受取人が、契約者かその配偶者、その他の親族であること

一般生命保険料控除の手続きと注意点

学資保険の保険料について一般生命保険料控除を受けるには、毎年、生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書が必要です。

続いては、一般生命保険料控除の手続きと注意点について解説します。

<一般生命保険料控除の手続きと注意点>

会社員は年末調整で手続きする

一般生命保険料控除の手続きは、会社員と個人事業主・フリーランスでは方法が異なります。

会社員の場合は、年末調整手続きのために記入する「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険会社名や控除金額などを記載し、生命保険料控除証明書とともに勤務先の会社に提出します。軽減額は12月か翌年1月の給与とともに還付されるのが一般的です。

-

必要な書類

給与所得者の保険料控除申告書、生命保険料控除証明書 -

手続期間

その年の10月~年末頃(勤務先により異なる)

※間に合わなかった場合は、自身で確定申告を行う。

個人事業主やフリーランスは確定申告で手続きをする

個人事業主やフリーランスの場合は、確定申告書の生命保険料控除の欄に金額を記載し、生命保険料控除証明書とともに提出します。控除された分だけ税額が軽減され、すでに納めている税額のほうが多い場合は、還付を受けることになります。

-

必要な書類

確定申告書、生命保険料控除証明書 -

申告期間

確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日(開始日・最終日ともに土日祝の場合は翌平日)

控除手続きは保険料を支払っている人が行う

控除手続きの注意点として、一般生命保険料控除を含む生命保険料控除の手続きは、保険料を支払っている人(引落口座の名義人など)が行います。生命保険料控除証明書は契約者宛に送られますが、生命保険料控除が適用されるのは、保険料を支払っている人ということです。

学資保険に加入していても控除対象外となるケース

学資保険に加入していれば、必ず生命保険料控除の対象になるわけではありません。例えば、保険期間が5年未満で貯蓄性のある保険や共済、国外で締結した外国生命保険会社等の保険などは控除対象外です。また、保険金の受取人が、契約者かその配偶者、その他の親族でない場合も控除対象外となります。

そのほか、未払いの保険料がある場合、その分は控除の対象とならないため注意しましょう。

学資保険に加入している場合は生命保険料控除の手続きを

学資保険の保険料は、一般生命保険料控除を適用することで税負担を軽減できます。年間では大きな控除額ではないかもしれませんが、何年も積み重なれば大きな金額になります。

学資保険を含め、生命保険に加入している場合は、年末調整や確定申告時に生命保険料控除の手続きを行うようにしましょう。

学資保険について不明点がある場合は、FP(ファイナンシャルプランナー)や保険会社などに相談することもおすすめします。下記のリンクから相談してみてはいかがでしょうか。

お得な情報やお知らせなどを配信しています! LINE友だち追加

よくある質問

Q. 学資保険は年末調整や確定申告が必要ですか?

学資保険の保険料は、年末調整や確定申告を行う際、条件を満たすと生命保険料控除の対象となります。そのため、年末調整や確定申告をしたほうが税負担の軽減につながるという観点から、行ったほうが良いといえます。

生命保険料控除とは、税負担を軽減できる所得控除の一種です。民間の生命保険や共済に加入している契約者(保険料負担者)本人が、支払った保険料や共済掛金を税務署に申告することで、所得税や住民税を軽減できる場合があります。

生命保険料控除については、以下の項目をご参照ください。

学資保険は年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象になることがある

Q. 学資保険の生命保険料控除額はいくらになりますか?

学資保険の保険料は、一般生命保険料控除として算出します。なお、一般生命保険料控除は、新制度(2012年以降の契約)か旧制度(2011年以前の契約)かによって所得控除額が異なります。

新制度に該当する場合、所得税の所得控除額は最大4万円(2026年分に限り、23歳未満の扶養親族がいる場合、最大6万円)、住民税の所得控除額は最大2万8,000円です。

旧制度に該当する場合は、所得税の所得控除額は最大5万円、住民税の所得控除額は最大3万5,000円となります。

生命保険料控除額については、以下の項目をご参照ください。

Q. 学資保険の年末調整はどこに書けば良いのでしょうか?

学資保険の保険料について一般生命保険料控除を受ける際、年末調整の場合は「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険会社名や控除金額などを記載します。そして、保険会社から送付される生命保険料控除証明書とともに勤務先の会社に提出します。

年末調整の手続きについては、以下の項目をご参照ください。

辻󠄀田 陽子

FPサテライト株式会社所属。税理士事務所、金融機関での経験を経て、「好きなときに好きなことをする」ため房総半島へ移住。移住相談を受けるうちに、それぞれのライフイベントでのお金の不安や悩みがあることを知り、人々がより豊かで自由な人生を送る手助けがしたいと思いFP資格を取得、FP(ファイナンシャルプランナー)として活動を始める。現在は地方で移住相談や空き家問題に取り組みながら、FPの目線からやりたいことをやる人々を応援中。

所有資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種、日商簿記2級

※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

※税務の取り扱いについては、2025年9月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。 変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C25N0098(2025.10.24)

保険のご相談・お問い合わせ、

資料請求はこちら

お客さまの「一生涯のパートナー」として第一生命が選ばれています。

皆さまの人生に寄り添い、「確かな安心」をお届けいたします。

第一生命では、お客さまのニーズに応じて様々なプランをご用意しております。

月~金 10:00~18:00 土 10:00~17:00

(祝日・年末年始を除く)