生命保険金に相続税はかかる?非課税の条件や計算方法を解説

生命保険の保険金(死亡保険金)には、受取時に税金がかかることがあります。

ただし、税金がかかる場合でも、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険がかけられている人)、保険金の受取人(保険金を受け取る人)の関係性などによって、課税される税金の種類は変わります。中でも、多くの人が気になるのが「死亡保険金に相続税はかかるの?」ということではないでしょうか。実は、生命保険の死亡保険金には、相続税がかかるケースと、かからないケースがあります。

ここでは、生命保険金(死亡保険金)と相続税の関係や、相続税の非課税枠などについて、具体例を交えながら解説します。

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

生命保険金(死亡保険金)に相続税がかかるケースとは?

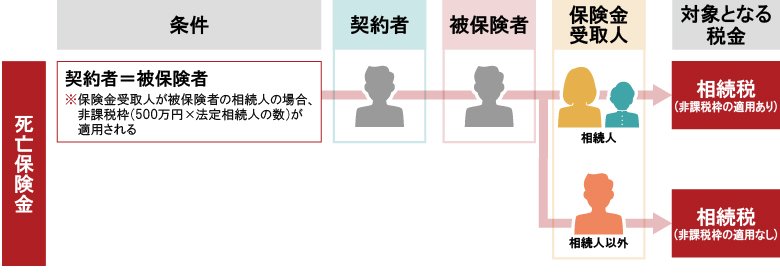

生命保険金(死亡保険金)に相続税がかかるのは、契約者と被保険者が同じで、保険金の受取人が異なる場合です。なお、契約者・被保険者・保険金の受取人とは、それぞれ次のような人を指します。

-

契約者:保険料を支払っている(支払っていた)人

-

被保険者:保険がかけられている人(保障の対象になる人)

-

保険金の受取人:保険金を受け取る人

つまり、生命保険金に相続税がかかるのは、亡くなった人が生前に自分で保険料を支払い、死亡保険金を遺族が受け取るようなケースです。この場合、受け取った保険金は、民法上は相続財産とはみなされません。しかし、相続税法においては、亡くなった本人が保険料を負担し、その死亡によって保険金が受け取れることから、実質的な相続財産とみなされて相続税が課税されます。この考え方を「みなし相続財産」といいます。

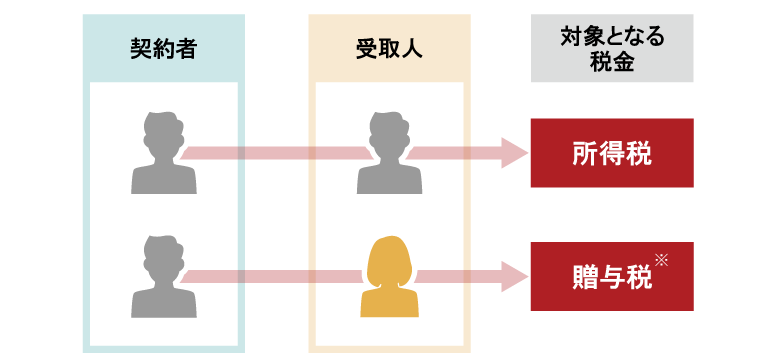

なお、契約者と受取人が同じ場合は、相続税ではなく所得税の課税対象になります。例えば、夫が妻を被保険者として保険に加入し、夫が受取人となっている場合などです。この場合は夫に対して所得税が課税されます。

また、契約者と被保険者と受取人がそれぞれ違う場合は、贈与税の課税対象です。これは、父親が息子を被保険者、息子の妻を受取人とする生命保険契約を結んでいた場合などが該当します。この場合は、父親から息子の妻に対する贈与と扱われ、息子の妻に対して贈与税が課税されます。

■生命保険金に所得税や贈与税がかかるパターン

※個人年金保険の場合、2年目以降は受け取る年金に所得税がかかる。

生命保険と税金については、以下の記事をご参照ください。

生命保険金の受取時に税金はかかる?非課税枠など税制優遇制度も解説

生命保険金に相続税がかからないケースとは?

生命保険の契約者と被保険者が同じでも、生命保険金(死亡保険金)に相続税がかからないケースがあります。

正確には、相続税の課税対象にはなるものの、生命保険の非課税枠や相続税の基礎控除、配偶者の税額軽減によって、実際に納める相続税がゼロになるということです。詳しく解説します。

生命保険の非課税枠

生命保険金の死亡保険金は、一定の金額が非課税となる枠が設けられています。

これは、保険金に「残された家族の生活を支える」という大切な目的があるからです。保険金の受取人が相続人である場合に限り、保険金のうち次の非課税枠で計算された金額が非課税になります。

生命保険の非課税額=500万円×法定相続人の数

法定相続人は、「配偶者」と「相続順位が最も高い血縁者」で構成されます。配偶者はつねに法定相続人で、配偶者以外の法定相続人は相続順位の高い血縁者のみとなります。異なる順位の人が同時に法定相続人にはなれません。血縁者の相続順位は、子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫)が第1順位、直系尊属(父母、祖父母)が第2順位、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪)が第3順位です。

相続税の基礎控除

相続税には、課税対象金額から差し引ける基礎控除があります。相続税の基礎控除は、次の計算式で算出します。

相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

受け取った生命保険金が前述した非課税額より多かった場合、そのほかに相続した財産も含めた遺産総額から、上の計算式で求めた基礎控除が差し引かれます。

配偶者の税額軽減

保険金の受取人が亡くなった人の配偶者である場合は、配偶者の税額軽減という制度を適用できます。

この制度を利用すると、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多いほうの金額までは相続税がかかりません。法定相続分とは、相続人のあいだで遺産を分ける際に法律で決めている割合のことで、相続人が配偶者と子どもだけの場合はそれぞれ2分の1となります。

なお、配偶者の税額軽減を適用するには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。遺産分割とは、相続人全員による話し合いや家庭裁判所の調停などで遺産を分割することです。

生命保険金にかかる相続税の注意点

生命保険金(死亡保険金)に相続税がかかる場合、非課税枠や基礎控除、税額軽減を適用することで、実際の納付額がゼロになる可能性もあります。

ただし、生命保険金にかかる相続税には、次のような注意点があります。

保険金の受取人が相続放棄をすると非課税枠の適用がなくなる

前述したとおり、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」を上限額とした非課税枠があります。この非課税枠は、法定相続人のうち相続放棄をした人がいたとしても、非課税枠の計算においては本来の人数にもとづいて計算します。

しかし、実際に非課税枠を適用できる人は相続人だけです。相続放棄をした人は相続人ではなくなってしまうため、相続放棄をした人が保険金の受取人であった場合は、非課税枠の適用そのものがなくなってしまうのです。

例えば、被保険者(保険がかけられている人)が夫で、保険金の受取人を妻として契約していた場合について考えてみましょう。法定相続人は妻と子ども2人の合計3人であるものとします。

この場合、生命保険の非課税枠は、「500万円×3人」で1,500万円です。

もし、子どものうち1人が相続放棄をしたとしても、法定相続人として数えられるため1,500万円という生命保険の非課税額は変わりません。しかし、保険金の受取人である妻が相続放棄した場合は、非課税枠の適用を受けることはできなくなります。

孫が受け取った生命保険金は相続税2割加算

生命保険を契約するとき、「孫にもお金を残したい」と、被保険者の孫を保険金の受取人にすることもあるでしょう。しかし、孫を受取人にすると、相続税額が増えてしまうため注意が必要です。

相続税には、「被相続人の配偶者」または「被相続人の一親等の血族(子や両親)」以外の人が相続した場合、その人が納める相続税額に本来の税額の2割が加算されるというルールがあります。そのため、生命保険の契約者および被保険者が祖父で、生命保険金の受取人が孫だったとすると、配偶者である祖母や、子どもである両親が受け取る場合に比べて、納めなければならない相続税が2割加算されてしまうのです。

ただし、祖父にとっての実子、孫にとっての親である人物が亡くなっている場合は、孫自身が法定相続人になる代襲相続が発生するため相続税の2割加算は適用されません。

生命保険金にかかる相続税の計算方法

ここからは、生命保険金(死亡保険金)にかかる相続税を、実際に計算してみましょう。以下の条件で、相続税のシミュレーションをします。

参考:生命保険文化センター「死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?」

■相続税計算の前提条件

|

契約者および被保険者 |

夫 |

|

保険金受取人 |

妻 |

|

法定相続人 |

3人 ※妻と20歳以上の子ども2人 |

|

生命保険金(死亡保険金) |

5,000万円 ※受取人は妻 |

|

生命保険金以外の相続財産 |

2億円 ※妻が1億4,000万円、子ども2人がそれぞれ3,000万円ずつ相続 |

|

生命保険金から使った金額 |

借入金の残り300万円、葬式費用200万円 |

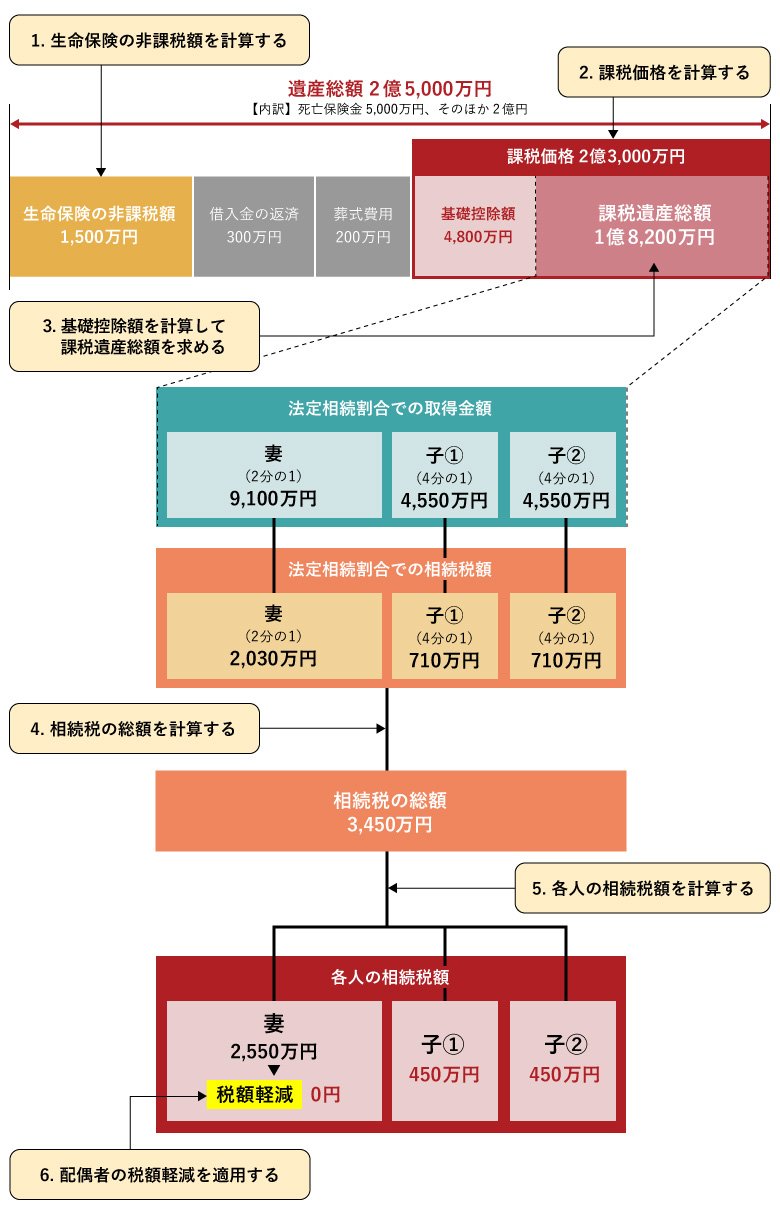

■生命保険金にかかる相続税の計算例

上図をもとに、生命保険金にかかる相続税の計算例を手順に沿って解説します。

1. 生命保険の非課税額を計算する

初めに生命保険の非課税額を計算します。

法定相続人は妻と子ども2人の合計3人なので、非課税額は500万円×3人=1,500万円です。

<生命保険の非課税額>

500万円×3人=1,500万円

2. 課税価格を計算する

前項で生命保険の非課税額が算出できたら、次に課税価格を計算します。死亡保険金から支払った借入金の残りや葬式費用は、遺産総額から差し引くことができます。

遺産の総額(2億円+5,000万円=2億5,000万円)から、非課税額の1,500万円、さらに借入金の残り300万円と葬式費用200万円を引くと、課税価格は2億3,000万円になります。

<課税価格>

(2億円+5,000万円)-1,500万円-300万円-200万円=2億3,000万円

なお、妻と子どもそれぞれの課税価格の内訳は以下のとおりです。

■課税価格の内訳

|

妻 |

(1億4,000万円+5,000万円)-1,500万円-300万円-200万円 |

|---|---|

|

子ども① |

3,000万円 |

|

子ども② |

3,000万円 |

|

課税価格合計 |

2億3,000万円 |

3. 基礎控除額を計算して課税遺産総額を求める

前項で課税価格を算出したら、課税遺産総額を求めます。

基礎控除額を計算して課税価格の合計(2億3,000万円)から差し引くことで、課税遺産総額が求められます。

基礎控除額は3,000万円に600万円×3人を足して、4,800万円です。2億3,000万円から差し引き、課税遺産総額は1億8,200万円と算出できます。

<基礎控除額>

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

<課税遺産総額>

2億3,000万円-4,800万円=1億8,200万円

4. 相続税の総額を計算する

前項で課税遺産総額が算出できたので、相続税の総額を計算します。

まずは課税遺産総額1億8,200万円を、妻と子どものそれぞれが法定相続分どおりに相続したとして、それぞれの取得金額を算出します。法定相続分は、妻2分の1、子ども2分の1ですので、子どもが2人いる場合は2分の1分をさらに2分割します。

■法定相続割合での取得金額

|

妻 |

1億8,200万円×1/2=9,100万円 |

|---|---|

|

子ども① |

1億8,200万円×1/2×1/2=4,550万円 |

|

子ども② |

1億8,200万円×1/2×1/2=4,550万円 |

|

課税遺産総額 |

1億8,200万円 |

次に、相続税の速算表にもとづき、それぞれの取得金額に対する相続税を計算します。相続税は、法定相続分にあたる取得金額に応じた税率を掛け、そこから所定の金額を控除して求めます。

■法定相続割合での相続税額

|

妻 |

9,100万円×30%-700万円=2,030万円 |

|---|---|

|

子ども① |

4,550万円×20%-200万円=710万円 |

|

子ども② |

4,550万円×20%-200万円=710万円 |

相続税の速算表については、以下をご参照ください。

国税庁「No.4155 相続税の税率」

法定相続割合による相続税額が算出できたら、すべてを合計し、相続税の総額を求めることができます。

<相続税の総額>

2,030万円+710万円+710万円=3,450万円

5. 各人の相続税額を計算する

前項で相続税の総額を求めたら、各人ごとの相続税額が計算できます。相続税の総額3,450万円を、実際に相続した割合で按分(比例配分)します。

■法定相続人ごとの相続税額

|

妻 |

3,450万円×(1億7,000万円÷2億3,000万円)=2,550万円 |

|---|---|

|

子ども① |

3,450万円×(3,000万円÷2億3,000万円)=450万円 |

|

子ども② |

3,450万円×(3,000万円÷2億3,000万円)=450万円 |

6. 配偶者の税額軽減を適用する

ここまでに算出した妻の相続税額2,550万円に、配偶者の税額軽減を適用します。

配偶者の税額軽減が適用されると、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多いほうの金額までは、相続税が非課税です。

今回の例では、課税価格の合計が2億3,000万円、妻の法定相続分(2分の1)は1億1,500万円ですので、1億6,000万円までが非課税です。よって、妻の相続税額は2,550万円ですが、実質、相続税は0円となります。

なお、2人の子どもに関しては配偶者の税額軽減が適用されないため、相続税額はそれぞれ450万円(合計900万円)です。

相続における生命保険のメリット

生命保険金(死亡保険金)にかかる税金を把握しておくと、相続について考える際に役立つことがあります。ここでは、相続における生命保険のメリットについて解説します。

生命保険の受取人を指定できる

相続における生命保険のメリットのひとつは、生命保険の受取人を事前に指定できる点です。通常の遺産分割では、法定相続人のあいだで遺産が分割されるため、遺言がない場合、各相続人にどれだけの財産が渡るか不確定です。

しかし、生命保険の場合、受取人を明確に指定することができます。受取人は後から変更することが可能です。そのため、契約時には複数の子どもを受取人に指定していても、のちに介護してくれる子どものみに変更することもできます。なお、生命保険の受取人に指定できるのは、一般的に配偶者や、子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹といった2親等内の血族です。保険会社によってはパートナーを受取人にすることも可能です。

相続放棄した場合でも生命保険金は受け取れる

相続放棄しても、生命保険金を受け取ることができます。

相続放棄は、被相続人の債務も含めてすべての相続財産を放棄する行為ですが、生命保険金は保険契約に基づいて発生する権利であり、相続財産には含まれません。

したがって、相続放棄しても、保険金の受取人として指定されていれば、その権利は失われないため死亡保険金を受け取ることが可能です。例えば、亡くなった親が多額の借金(債務)を負っていて相続放棄したい場合などにメリットとなります。

納税資金を確保できる

生命保険は、相続税の納税資金を確保できるというメリットがあります。

相続税の納付は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要がありますが、不動産や事業用資産など換金したくない、または即時に現金化しにくい財産が多い場合、納税資金の確保が課題です。

しかし、生命保険金の場合は受取人に直接支払われるため、生命保険金を相続税の資金として準備しておくことができます。また、非課税枠を利用することで、納税資金にも相続税がかからなくなる可能性があります。

代償分割に活用できる

生命保険金は、相続において代償分割の手段としても有効です。

代償分割とは、相続財産を公平に分配するために、特定の相続人がほかの相続人に対して金銭的な補償を行う方法のことです。代償分割の際、生命保険金を代償金として活用することができます。

例えば、不動産を特定の相続人が受け継ぐ場合、ほかの相続人にその不動産の評価額に見合う金銭を支払う必要が生じますが、その金銭を生命保険金で補填することができるのです。代償分割により、不動産の売却を避けつつ、相続人のあいだで公平な財産分配が可能となります。

生命保険金には相続税がかからないこともある

生命保険の契約者と被保険者が同じ場合、受取人が受け取る生命保険金(死亡保険金)には、原則として相続税が課税されます。しかし、非課税枠や基礎控除、税額軽減といった制度を利用することで、実質的な相続税がゼロになる可能性もあります。相続税がかかるかどうか、また、かかった場合の相続税額がいくらになるかは、「受取人が誰か」によっても異なります。

生命保険金の受取人などを確認したり、変更したりしたい場合は、加入している保険を取り扱っている生命保険会社に相談してみてください。

お得な情報やお知らせなどを配信しています! LINE友だち追加

よくある質問

Q. 生命保険金に相続税がかかるケースとは?

生命保険金(死亡保険金)に相続税がかかるのは、契約者と被保険者が同じで、保険金の受取人が異なる場合です。

例えば、亡くなった人が生前に自分で保険料を支払い、生命保険金を遺族が受け取るようなケースが該当します。この場合、受け取った保険金は、民法上は相続財産とはみなされません。しかし、相続税法においては、亡くなった本人が保険料を負担し、その死亡によって生命保険金が受け取れることから、実質的な相続財産とみなされて相続税が課税されます。この考え方を「みなし相続財産」といいます。

生命保険金に相続税がかかるケースについて詳しくは、以下の項目をご参照ください。

Q. 生命保険金に相続税がかからないケースとは?

生命保険の契約者と被保険者が同じでも、生命保険金(死亡保険金)に相続税がかからないケースがあります。正確には、相続税の課税対象にはなるものの、生命保険の非課税枠や相続税の基礎控除、配偶者の税額軽減によって、実際に納める相続税がゼロになるということです。

生命保険金に相続税がかからないケースについて詳しくは、以下の項目をご参照ください。

Q. 生命保険の非課税枠はいくら?

生命保険金(死亡保険金)には、一定の金額が非課税となる枠が設けられています。保険金の受取人が相続人である場合に限り、死亡保険金のうち「生命保険の非課税額=500万円×法定相続人の数」が非課税枠です。法定相続人は、「配偶者」と「相続順位が最も高い血縁者」で構成されます。配偶者はつねに法定相続人で、配偶者以外の法定相続人は相続順位の高い血縁者のみとなります。

生命保険の非課税枠について詳しくは、以下の項目をご参照ください。

森島静香

FPサテライト株式会社所属。京都出身、大阪在住。人材紹介会社勤務。キャリアカウンセラーとして顧客の転職活動を支援中。中立の立場で顧客の相談にのる中で、お金に関するより専門的な知識を身につけたいと考え、FP資格を取得。プライベートでも2児の母として、育児を経験しており、顧客目線でわかりやすい情報を届けるFPを心掛けている。

所有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、TOEIC 925点

渋田貴正

税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士の4つの資格を保有。上級相続診断士®。富山県生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。

※この記事はほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。

※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

※税務の取り扱いについては、2024年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C24N0164(2025.1.20)

保険のご相談・お問い合わせ、

資料請求はこちら

お客さまの「一生涯のパートナー」として第一生命が選ばれています。

皆さまの人生に寄り添い、「確かな安心」をお届けいたします。

第一生命では、お客さまのニーズに応じて様々なプランをご用意しております。

月~金 10:00~18:00 土 10:00~17:00

(祝日・年末年始を除く)